2004年の発売から10年目を迎えた『サントリー緑茶 伊右衛門』が、今年5月に「おいしさが四季で変わる」を新コンセプトに、リニューアル。春は「清涼感のあるみずみずしい味わいの新茶入り」、夏は「水出し抹茶の爽やかな香りとすっきりとした後味」を発売し、好評を得てきた。

そして、9月上旬より、秋の「贅沢な香りと深みのある味わい」に順次切り替えていくということで、サントリー食品インターナショナル(株)は、6日北海道札幌市の定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌および豊平峡ダムで体感セミナーを実施した。

「香り、贅沢ガーデン」と銘打たれた同セミナー。紅葉が色づき始めた秋の北海道札幌市。19度と幾分涼しいが、それでも秋晴れで、日中は汗ばむぐらいで紅葉狩りには絶好の気候な中、定山渓から豊平峡ダムの大自然に囲まれてセミナーがスタート。

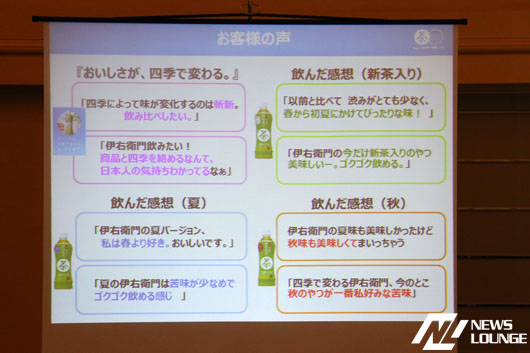

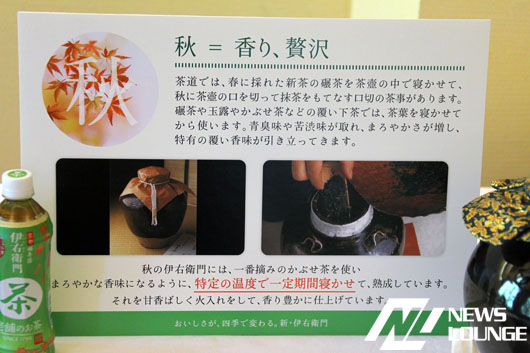

第一部は、なぜ、「四季で味が変わるお茶」を販売しようと思ったのか。そこには、気温と水分摂取の関係などがあること。また、四季で味の違いを出すために、春は「新茶」、夏は「水出し抹茶」、秋は「寝かせ茶葉」、冬は「炙り茶葉」と4種類の茶葉を使用していること。

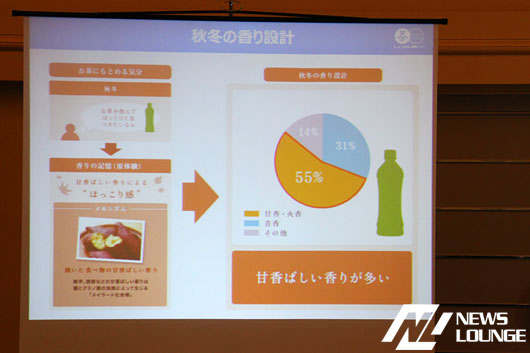

さらに、「香りの記憶」をベースに、春夏の香りは、「新緑の香りによる“清々しい爽快感”」であり、秋冬の香りは、「焼き芋などの甘香ばしい香りによる“ほっこり感”」を出すようにしていることなどが、“セミナー”にしく、スライドを使ってわかりやすく説明された。

詳細は夏に行われたセミナー(サントリー緑茶 伊右衛門 夏の味体感セミナー in 沖縄!四季で味が違う伊右衛門の秘密とは?)の記事を参照

セミナーで知識を得ると、次は体験!実際に飲み比べ。普段、ノドが乾いているとゴクゴクと飲んでしまい、味を気にすることもなく違いに気がつくことも少ないが、ユックリと飲むと、やはり、夏の伊右衛門は「すっきり」しているが、秋の伊右衛門はほうじ茶のように「香ばしい」味がする。

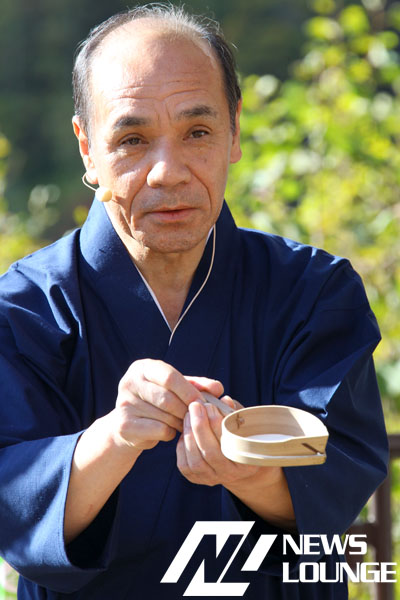

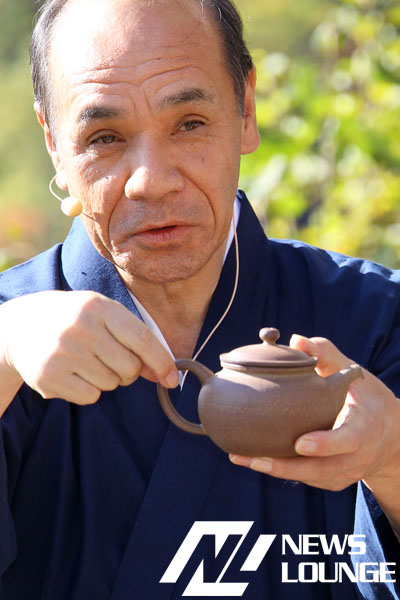

それは、ひと夏ジックリと熟成させた寝かせた茶葉を使い、火入れをすることで、甘香ばしい香りを引き出させているからだと、京都福寿園で茶匠をしている谷口良三氏から説明を受ける。

続いて、セミナー参加者一行が向かったのは、豊平峡ダム(ほうへいきょうダム)。マイクロバスから、専用のハイブリッド電気バスに乗り換え、定山湖畔の絶景展望レストラン『だむみえ~る』へ。

屋外に設置されたガーデンからは、左側に定山湖、右側に紅葉が色づき始めた大自然が一望できる。この絶景な中、第二部は、五感を使って、「秋の伊右衛門」を堪能するぜい沢なひと時が。

まずは、京都福寿園で茶匠をしている谷口良三氏が煎茶道で、火入れから注ぎまで実演。茶匠が淹れたお茶が希望者に配られ、一服している間に、赤坂『TAKAZAWABAR』の高澤義明シェフが、スペシャルメニューを2品提供。さらに、地元北海道出身の三味線奏者『吉田兄弟』の吉田良一郎(38)、吉田健一(35)がオリジナル曲を三曲演奏した。

火入れは、和紙で出来た焙じ器に10グラムほどお茶の葉を入れ、ゆすりながら炭火で焙っていく。水分が飛び、滑るようにカサカサと音がし、お茶が膨らんでキツネ色になってくると、焼けた香ばしい香りが漂ってくる。焙じたお茶を茶平(後ろに取ってがある急須)に入れる。お茶の淹れ方は、70℃ほどのお湯で1分ほど抽出。下座の人の茶碗から順番にお茶の濃さが均等になるように回し注ぎを行う。

淹れたてのお茶を振る舞われた高澤シェフは「贅沢な感じ。焙じた時の香りの香ばしさが味わいにも出ている。煎茶のさわやかな青い感じから、今日の景色のような茶色のトーンをうっすらと感じる緑茶になっている」と、茶匠の淹れた秋味のお茶を楽しんだ。

今度は、高澤シェフが腕をふるう版。秋のお茶に合う料理として、「ジャガイモ 秋の収穫 香りは国境を越えて」と『香る秋の炭火焼き 炭まで食べて』の2品を提供。

1品目は、北海道産じゃがいもの最高級品種『インカの目覚め』を使ったコロッケ。中にはフォアグラやトリュフといった高級食材が入っている。カラッと上がったサクサク感に、中はホクホクという食感と醤油ベースのタレの香りが鼻腔を刺激する。香ばしいお茶には、醤油の香ばしさがよく合う。

2品目は、福寿園がある京都で育った鴨と北海道十勝でとれたマッシュルームというこのセミナーにマッチした素材。マッシュルーム、鴨肉、焼きいもをイメージして墨のように黒ずんで調理されたサツマイモという遊び心が入った串。

先端の黒ずんだサツマイモは、「サツマイモに細工をして竹墨で煮てありますので、ぜひ怖がらずに召し上がってみてください」との高澤シェフの説明にしたがって勇気を出してひとかじりすると、中は黄色いサツマイモが現れ、割れたところから湯気が湧き立つ。

イベント終了後には、豊平峡ダムを訪れていた一般観光客にも高澤シェフの料理が振る舞われ、「秋の伊右衛門」が配られた。親子連れや家族連れ、若いカップル、外国人観光客などが、絶景な中、舌鼓を打った。

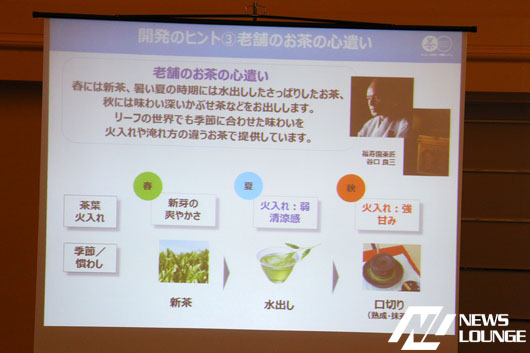

京都福寿園で茶匠をしている谷口良三氏が、「四季の伊右衛門」について、それぞれの特長と製造方法を解説する。

「春の伊右衛門」。春のイメージは、新緑!なので、新茶入り。福寿園で採れた新茶葉を蒸して、揉みながら乾燥してお茶を作っていく。細やかで葉緑で、ツルツルと滑って爽やかな香り。みずみずしい味わい。そんなに火入れはしないで、みずみずしさを出しながら伊右衛門の中に入れている。

「夏の伊右衛門」は、抹茶爽やか。石臼引きが原料のてん茶。日覆栽培して作っている。短時間で揉まないで煉瓦で作った乾燥の機械で作っている。軽く濃緑な緑色。石臼で引いたものが石臼引きの抹茶。

「秋の伊右衛門」は、茶壺に封印していた茶葉を「口切り」したものを使う。春に新茶を採り、茶壺の中に入れ、ひと夏熟成させ、秋に口切って抹茶をもてなす「口切の茶事」というのが茶道にある。すぐに使わず一定の期間熟成してから使うと、苦味がとれていく。

滑らかな・まろやかな味に変化していく。引き立ってくる。一番茶のかぶせ茶を使って、十分に熟成させ、まろやかさを引き出してから、甘香ばしく火入して香りを引き出している。

「冬の伊右衛門」は、フワッと香る温かい伊右衛門。この伊右衛門だけホットで販売。茶葉が褐色になっているのが特長。お茶の葉がほぐれており、かなり色あいも大きさも違う。フワッと香る味わいを引き出すために、原料、火入れ方法など試行錯誤を繰り返し、渋みの少ない甘味のあるお茶の葉を使う。炙る火入れ方法を使い、強い火力の赤外線を照射。表面が焦げて中まで浸透。浸透すると膨らんで、甘くなる。短時間で勝負が決まる。難しく、火が強いと焦げるなど、高い技術力が必要とのことだ。