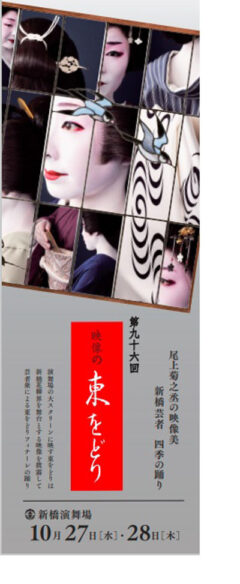

大正時代から東京・新橋演舞場で行われてきた新橋芸者衆の晴れ舞台『東をどり』が、2年ぶりに10月27日・28日の2日間、全8回公演で開催される。

大正14年から続く伝統的な催しである『東をどり』とは、普段は一見さんお断りの「料亭」でしか見ることのできない芸者さんたちの歌舞音曲の「至芸」を誰でも観ることができる貴重な機会であると同時に、芸者衆にとっても「芸の新橋」と言われる伝統を受け継ぎ、日ごろから磨きをかけている一流の芸を観ていただけるハレの機会。

特に新橋演舞場は、元々、新橋芸者の発表の場として建てられたという経緯があるため、普段の「料亭」とはまた違った“聖地”ならではの歴史的な重さと緊張感があるという。

大正14年から始まり、近年は1年に1度、毎年5月末から4日間にわたって開催する「東をどり」は、演舞場を大料亭に見立て、踊りに料亭の食をはじめ、様々に伝わる伝統文化を遊ぶ場として人気を博してきたが、昨年、コロナ禍により中止となったが、今年、2年ぶりに10月に延期して開催されることとなった。

「とはいえ、いまだコロナ禍は終息をみせていない中、どのようにしたら疫病を侮らず、新しい『東をどり』をご覧いただけるだろうかと模索した結果、演目を映像で、いつものフィナーレを東京新橋組合在籍の芸者衆総勢40数名によるライブでの踊りという2本立てでご覧いただくことにいたしました」と、関係者が説明する。

映像部分の番組は、春夏秋冬それぞれの季節にちなんだ演目による「新ばしの四季」。最大のこだわりは、「新橋花柳界の歴史で初めて料亭を舞台」にしたことだ。春夏秋冬、新橋花柳界に巡る四季を、料亭の広間に小間、竹林や庭、昼の光り、夜の灯りを背景に、芸者衆が踊るという。

具体的には、花も造花ではなく生花。特に『夏 菖蒲浴衣』の演目では、200本の花と300本の葉をしつらえたのは圧巻。例年、お正月にしか掲げない横山大観の絵を掲出するなど、季節によって変化する「料亭」の背景や伝統文化を再現しているそうで、例年の新橋演舞場を「大料亭」と見立てているのとは逆に、「普段の私たちの“仕事場”をご覧いただこう」と。本当に見ることができない「ミステリアスな世界」を垣間見れるという貴重な機会といえる。

常日頃指導にあたっている花柳、西川、尾上の三流派から、今回は尾上流が総合演出。家元菊之丞と打ち合わせを重ね制作に臨んだ。歌舞伎公演、宝塚歌劇団など数多くの作品を振り付ける、尾上菊之丞ならではの美意識が映像美を作り、西川左近の豊かな経験と花柳寿輔の若き感性がそれを支えた。今冬の映像配信を前に、演舞場に大スクリーンを設えお披露目し、間髪なしで大舞台に芸者衆が勢揃いし、いつに変わらぬ口上からフィナーレの踊りに、新橋芸者の誇りと感謝を込める.

「例年ですと、番組が発表されると、ひいきの芸者さんたちの出演時間に合わせて来場されたり、時間や曜日によって出演者が変わるので、同じプログラムでも味が変わったりするので、それを楽しみにされるお客様もいらっしゃいます。場面転換などで休憩や幕間がありますが、今回は映像とライブで40分間、休憩なしで、一気にご覧いただく。普段とは違う『東をどり』を楽しんでいただけたらと思います」と、組合関係者はアピールした。

新橋花柳界には芸者衆総勢40数名いるが、この『東をどり』を観て、芸者の世界に憧れて入門してくる女性も毎年数名いるそうで、若者への伝統継承にもひと役かっているという。また、この日は、『東をどり』に出演している若手芸者衆6人が東京・銀座の稽古場で踊りの稽古をつけていただいているということで、稽古風景を見学したあと、お話を伺った。

小蝶さんは「母が長崎で芸者していまして」、加奈さんも、「母が金沢で芸者していましたから、小学生のころから」と、母親の影響もあり、芸者が身近な存在だったことが入ったキッカケとなったようだが、それに対して、鈴千代さんは、「大学に行きたくなかったから」と、言うもので、それなら、一般的な水商売の方が身近だったんじゃないか?と問うと、「着物に興味があったので着物で過ごす仕事がしたくて」という理由。

小蝶さんは、「コロナでお稽古がなかなかできなかったので、お妓さんと踊ると位置関係がつかみづらかった」と、コロナ禍ならではの苦労を語る。

加奈さんは、「(新橋の花柳界には)流派が3つ(花柳流、西川流、尾上流)あるので、自分が習っている流派と違うと、動きも微妙に違ってくるので、そこが難しいです」と、語った。

おととし経験している喜美緒さんは、「舞台ですとやり直しできない緊張感があります。映像は、やり直しできていいものを編集していただけるんですけど、後々まで残るプレッシャーがあります」と、映像とライブでは違ったプレッシャーがあったという。

同じく2度目の出演となる小夏さんは、「カメラが多く、どこを見ても人なので、どこに目線を合わせたらいいのかわからなく、普段の舞台と違った緊張感がありました」と、戸惑いの中で演じたという。

初めての柚果さんは、「ライトがたくさんあって大変暑かった」と、ちょっと天然な回答。それほど、緊張していたということか・・・。初々しさいっぱいだった。

■歴史

新橋花柳界は、幕末に興り、近代化の明治に発展。一流の芸を目標に稽古を重ねることで「芸の新橋」と呼ばれるようになった。大正14年に新橋芸者の晴れ舞台として建設された新橋演舞場のこけら落としとして演じられたのが、新橋芸者の公演「東をどり」の始まり。

戦火に焼けた演舞場を新橋の精神的支柱として蘇らせようと、昭和23年春に「東をどり」は再開。川端康成、吉川英治、谷崎潤一郎など、文豪の書き下ろし脚本の舞踊劇、横山大観、小倉遊亀、前田青邨など、一流画家による舞台美術等、新橋花柳界ならではの縁で、豪華な舞台は人気を集めた。

■第96回東をどり 開催概要

□日時:令和3年10月27日(水)28日(木)各日4回全8回公演

壱の回 11:00~11:40

弐の回 13:00~13:40

参の回 15:00~15:40

夕の回 17:00~17:40

□会場:新橋演舞場 東京都中央区銀座6-18-2

□チケット:

・桟敷席 10,000円(税込み)

※桟敷席とお持ち帰り料亭謹製東をどり弁当を合わせた特別鑑賞券

・全席指定 4,000円(税込み)

※新型コロナウイルス感染予防の基準に従った座席仕様、館内対応を行います。

□前売り開始:9月10日(金)より

・電話/チケットホン松竹:TEL;0570-000-489 または03-6745-0888(午前10時~午後5時)

・Web/チケットWeb松竹:http://www1.ticket-web-shochiku.com/t/

(24時間受付/発売初日は午前10時より)

・窓口販売/新橋演舞場 切符売場(午前10時~午後5時)

□料亭の食:東京𠮷兆・新喜楽・金田中・松山・米村・わのふ

・お持ち帰り 酒肴の折 3,000円(税込み)

一つの献立から、六つの料亭の違いを競う酒肴詰め合わせ。

チケット購入後に下記でお申し込みの上、当日劇場でお渡しします。

・申込先:演舞場サービス TEL:0120-224-117(午前10時~午後4時)

□映像配信について:今回10月27日28日にお披露目する映像に加え、当日新橋演舞場の舞台での芸者衆勢揃いのフィナーレを加え、今冬、配信を予定しています。

詳細は、決まり次第改めてご案内させていただきます。

□東をどり公式ホームページにおいて、映像の特報3篇、予告編1篇を公開中

□東をどり公式ホームページ:https://azuma-odori.net(検索:東をどり公式)

□東をどりに関する一般の方からのお問い合わせ先:

東京新橋組合 TEL:03-3571-0012(平日 午前10時~午後5時)

写真左から柚果さん(1年目)、加奈さん(2年目)、小蝶さん(2年目)、喜美緒さん(3年半)、鈴千代さん(1年目)、小夏さん(3年目)